- 特集記事詳細

はじめての 『生物多様性』~今おさえておきたいポイントをわかりやすく簡単に解説

2023/03/08

南米のチリで海の大切さを伝え、地域の人たちにも

その保全に参加してもらう普及活動を

1回実施できます。

野生のトラが生息する東南アジアの森で行なう

カメラトラップ調査のトレーニングを

実施できます。

スマトラの熱帯林で、

違法伐採や野生動物の密猟を防ぐパトロールを

14日間、支えることができます。

南米のチリで海の大切さを伝え、地域の人たちにも

その保全に参加してもらう普及活動を

1回実施できます。

野生のトラが生息する東南アジアの森で行なう

カメラトラップ調査のトレーニングを

実施できます。

スマトラの熱帯林で、

違法伐採や野生動物の密猟を防ぐパトロールを

14日間、支えることができます。

南米のチリで海の大切さを伝え、地域の人たちにも

その保全に参加してもらう普及活動を

1回実施できます。

ロシアでケガをしたトラを

野生復帰させるためのリハビリ活動を

6日間、支えることができます。

スマトラの熱帯林で、

違法伐採や野生動物の密猟を防ぐパトロールを

14日間、支えることができます。

南米のチリで海の大切さを伝え、地域の人たちにも

その保全に参加してもらう普及活動を

1回実施できます。

ロシアでケガをしたトラを

野生復帰させるためのリハビリ活動を

6日間、支えることができます。

スマトラの熱帯林で、

違法伐採や野生動物の密猟を防ぐパトロールを

14日間、支えることができます。

2023/03/08

近年、環境問題を語る文脈の中でクローズアップされることの多くなった生物多様性。

「生物多様性って、そもそもどういうものなんだろう」

「どうして守らないとならないの?」

そう疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

このページでは、生物多様性についての概要をできるだけ平易に解説することを心がけました。

地球には数百万種から3000万種類もの生きものがいるといわれています。その生きものたちが、多様な形で直接的・間接的に関わり合っていることを「生物多様性」と呼びます。

「生物多様性」は単に、動植物の種類が多いということだけを意味しているわけではありません。この言葉には以下の3つのレベルの多様性が含まれるとされています。

きれいな空気を呼吸するためには、光合成をする植物が必要です。

体の中には、大腸菌などがいてくれないと生きていけません。

海や森からの恵み、清浄な水、土の力、安定した気候、全てが「生物多様性」の恩恵として、もたらされています。

「生物多様性」とは、単に動植物の種類が多いということだけを意味するものではなく、地球の長い歴史の中で育まれてきた生きものの相互のつながりをも指し示す言葉なのです。

その相互のつながりのバランスが著しく損なわれることを、「生物多様性の損失」といいます。

出展:生きている地球レポート2020年(WWF)

WWFは2022年10月に、地球環境の現状を報告する『生きている地球レポート2022』を発表しました。このレポートでは、自然と生物多様性の健全性を測る数値(LPI)が、1970~2018年の過去約50年間で69%減少1していることを報告しています。

関連リンク:『生きている地球レポート2022』

とりわけ、世界の淡水域の野生生物を示す数値は最も深刻な打撃を受けており、平均83%減少していることが分かっています。地域別に見ると、最も減少率が大きかったのは中南米の-94%。次いでアフリカの-66%、アジア・太平洋-55%と続きます。

また、2023年12月の時点で、IUCN(国際自然保護連合)のまとめた絶滅のおそれのある世界の野生生物のリスト「レッドリスト」に、絶滅の恐れが高いと選定された野生生物の種数は4万4,016種が記載されています。

このような生物多様性が直面している危機は、大きく次の4つに分類できます。

生物多様性の損失をまねく要因には、さまざまな人間の行動が、さまざまな形で影響を及ぼしているといえるでしょう。

マグロは日本人にとっては寿司や刺身のイメージがありますが、世界的にはツナ缶としてたくさん食べられています。そうした理由から非常に需要が高まっていて、それによって魚自体も減ってきてしまっています。

海洋ごみの影響により、魚類、海鳥、アザラシなどの海洋哺乳動物、ウミガメを含む少なくとも約700種もの海洋生物が傷つけられたり死んだりしています。

オーストラリアではコアラを筆頭に、多様な生きものたちが暮らしていますが、大規模な火災や農地開発、干ばつなどによって森が失われ、減少が続いています。

北アメリカ原産のグリーンアノールは、小笠原諸島や沖縄島に持ち込まれ、外来生物として繁殖。特に小笠原では、固有種のトンボ類やセミ類を絶滅に近い状態まで追い込んでいます。

この地球上のあらゆる環境は、あらゆる自然に形作られたものです。

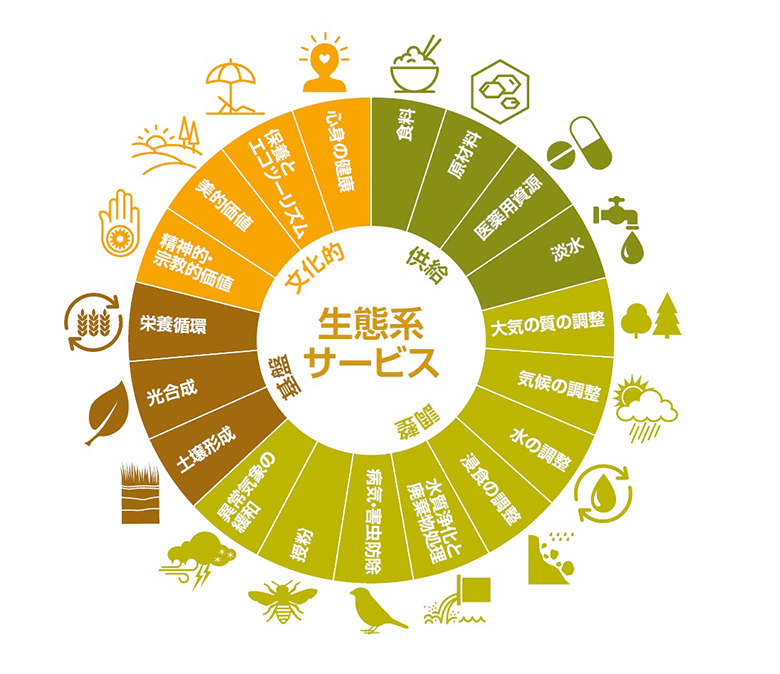

生物多様性から受ける恵みを「生態系サービス」といいますが、森林、草原、湿地、海洋などの生態系は、食料・飼料、医薬品、エネルギー、繊維など人間の生活に不可欠な恩恵をもたらしています(供給サービス)。

また、生態系は気候の調節、局所災害の緩和、淡水の浄化、花粉媒介などの作用によってバランスを保ち(調整サービス)、人間に癒しやインスピレーションも与えてくれています(文化的サービス)。そして、植物の光合成による酸素の供給や、水や栄養の循環といった、私たち生きものが生きる支えとなる恵みをもたらしています(基盤サービス)。

これらの恵みを受けなければ、地球に住む生きものの健康は維持できないのです。

生態系サービスの種類 © LPR2016/WWF

IUCN(国際自然保護連合)の試算によれば、生態系がもたらしているこれらのサービスを、経済的価値に換算してみると、1年あたりの価格は33兆ドル(約3,040兆円)。

最も豊かな国であるアメリカのGDP(国内総生産)が14兆ドル、世界全体のGDPが約60兆ドルであることを考えると、人が生態系からどれほど大きな恩恵を受けているかが分かります。人類は生態系に依存し、自然なしでは生きられないにも関わらず、これらの生態系サービスを乱用してきました。

関連リンク:生物多様性とは?その重要性と保全について

現在、地球のバイオキャパシティ(地球が生産・吸収できる生態系サービスの供給量)を、人類のエコロジカル・フットプリント(人類が地球環境に与えている「負荷」の大きさ)は75%も超過しています。今の世界の生活水準で利用されている自然資源は、実に地球1.75個分に相当。

オーバーしている分は、資源を生み出す母体(原資)である森や海などの自然を削る形で、過剰に利用されている状況です。生産量をはるかに上回る資源を消費する、これまでと同じ生活を続けていれば、生物多様性はさらに失われ、その恩恵も失うことになってしまいます。人類がこれまで通りの社会経済の仕組みを継続することは既に難しい局面を迎えており、 一刻も早い対応が必要となっているのです。

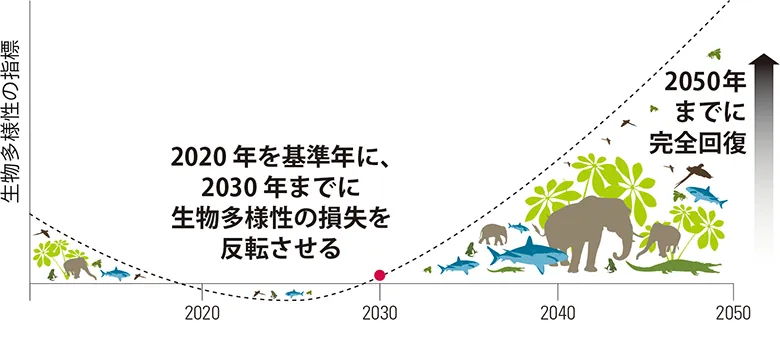

今や、環境課題として強く認識されるようになった「生物多様性」の課題。その解決をめざすため、保全はもちろん、既に喪失した生物多様性の回復、すなわち「Nature Positive(ネイチャー・ポジティブ)」を実現することが必要です。

ネイチャー・ポジティブとは、2020年をベースラインにして、2030年までに自然の損失を停止、または反転させることをいいます。

政治やビジネスの分野でよく見かける言葉ですが、これを真に実現するためには、あらゆる立場の人々の関与が欠かせません。貴重な森林・淡水・海洋生態系を保護区などで守ったり、森林破壊を防いだりするような地域ベースでの環境保全活動に加えて、生物多様性を減少させ続けてきたこれまでの生産や消費のあり方を根本から変え、経済社会そのものを変革していかねばなりません。

そのためには、新しい政策やビジネス、教育、国際協力が必須となります。

2030年までのネイチャー・ポジティブに向けた自然のための測定可能な世界目標

出典:naturepositive.org(日本語訳はWWFジャパン)

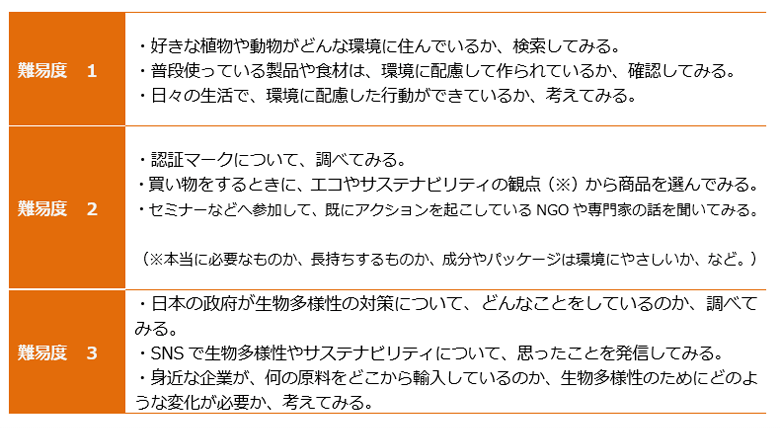

2030年までに生物多様性が失われている状況を改善するために、私たち自身には何ができるでしょうか?それにはまず、身近なところから行動することが大切です。次のことを参考に、出来ることから始めてみましょう!

2030 年までに生物多様性の損失を反転させ、ネイチャー・ポジティブを達成させ、人間が自然と調和して生きることができる未来を築くために、私たちWWFは科学的な知見に基づき、4つの活動テーマを柱に活動をしています。

詳細:WWFの活動

この4つの要素を組み合わせ、同時に推進していくことで初めてネイチャー・ポジティブの実現が見えてきます。生物多様性の損失を回復基調にのせ、持続可能な暮らしを実現させた明るい未来を将来世代に受け渡すためにも、WWFはこれからも多様な立場の方々と手をたずさえて活動を続けてゆきます。

WWFは100カ国以上で活動している

環境保全団体です。