ツキノワグマ:島根でのフィールドプロジェクト報告

2013/11/15

目次

プロジェクトの背景・目的

田橋横山フィールドプロジェクト

- プロジェクトの背景と目的

- アンケートで見えてきた地域の実情

- 住民の気づきを促す「集落点検」

- クマを引き寄せないために① ~モデル柿園での試験

- クマを引き寄せないために② ~集落内の放置果樹の伐採

- イノシシ被害ゼロへの道 ~広域防護柵は設置後の管理が肝心

- 集落の垣根を越えた「新しい協力体制」と今後の展開

匹見フィールドプロジェクト

- プロジェクトの背景と目的

- 地域の現状をアンケートで把握する

- 広域電気柵、設置しただけで安心するな!

- 維持管理にテコ入れ!現状に合わせた体制づくり

- 合意形成のきっかけは勉強会と集落点検

- 住民主体での鳥獣対策開始

- 地区公民館が果たす重要な役割

- 今後の展開について

フィールドプロジェクト担当者からの言葉

配布用リーフレット

プロジェクトの背景・目的

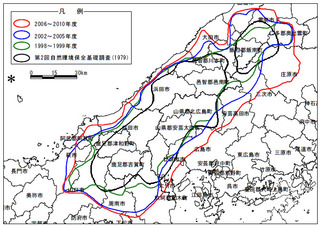

西中国地域のツキノワグマ

春先、冬眠から目覚め、新芽を食べるクマの親子

島根・広島・山口にまたがって生息するツキノワグマ西中国地域個体群は「絶滅の恐れのある地域個体群」として環境省のレッドリストに掲載されています。

そこで3県は1990年代に相次いで保護管理計画を策定、2002年からは3県共通の「特定鳥獣(ツキノワグマ)保護管理計画」を策定し、保護管理に取り組んできました。なお、この地域では1994年から環境省により狩猟が禁止されています。

このような取り組みもあいまって、1998年~1999年に行なわれた調査では、クマの推定生息頭数(中央値)が約480頭、生息域が5,000平方キロメートルだったのが、2009年~2010年に行なわれた調査では、約870頭、7,700平方キロメートルと回復傾向にあります。

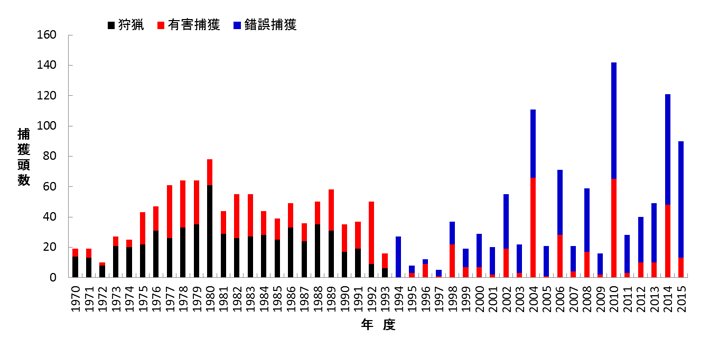

人間とのトラブルが問題に

しかし、その回復傾向に伴い、地域住民とのトラブルが問題になってきました。クマは人里に出没して農作物を食害し、ときには人身被害を及ぼすことさえあります。島根県では2000年代以降、多くのクマが人里に出没(2004、2006、2008、2010年、2014年)、それに合わせてクマによる被害も増加し、大きな問題となりました。

さらに、島根県ではイノシシが増殖し、農作物への被害が深刻な問題になっています。イノシシの被害を減らそうと、積極的にワナを設置していますが、そのイノシシ用のワナで、クマを誤って捕獲してしまう錯誤捕獲が増えています。錯誤捕獲の割合は捕獲したクマの全体の63%にもなります(2003~2015年の平均値)。

錯誤捕獲では、原則として捕獲した本人がクマをワナから放すことが法律で定められていますが、危険が伴う作業なので行政が代行する場合がほとんどです。しかし、こうした作業にあたる行政の担当者は、住民から「放したクマが、もし事故や被害を起こしたら、責任を取れるのか!」と激しく詰め寄られることがしばしばあります。クマの被害がある地域では、住民感情が悪化していることが多く、クマを取り巻く状況はとても複雑です。

島根県における、クマの狩猟・捕獲数の推移

出典:島根県中山間地域研究センター

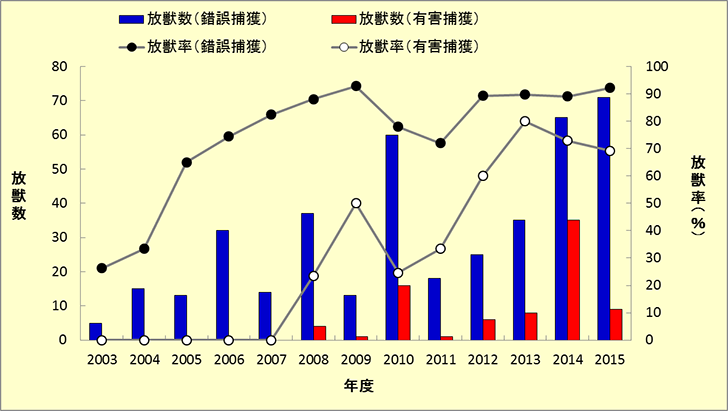

島根県の取り組み

島根県では、そのような人間とクマとのトラブルを減らし、クマの適切な保護管理を行なうため、専門員の配置、技術研修の実施、関連機材の整備、市町村との連携強化など、人材育成や設備拡充に取り組んできました。

特に人材の育成、現場への配置は大きな成果を上げています。2004年、県西部に初めて鳥獣専門指導員(クマ専門員)が配置されました。それ以来、クマ専門員が活動する地域は広がり、2016年現在では県全域で5名のクマ専門が活躍しています。

クマ専門員は、各地域の住民に対して、クマの被害対策の指導や普及啓発活動を行ないます。また、クマが出没したとき、クマの錯誤捕獲があったときなど、いち早く現場に駆けつけて、住民とコミュニケーションをとり、トラブルの解消に取り組みます。

これらの取り組みの結果、放獣(一度捕まえたクマを放す作業)の割合が徐々に向上し、ここ数年では錯誤捕獲に対する放獣を高い割合で実施できています。

麻酔で眠らせたクマの記録を取り、移動用の檻に移す

移動用檻で運ばれ、山へと放たれたクマ

島根県において、放獣を行なったクマの頭数と割合の推移

専門員の配属、設備の充実、技術の向上などにより放獣率は年々高まっている。特に錯誤捕獲の放獣については、非常に高い割合で推移している。

出典:島根県中山間地域研究センター

集落ぐるみ、地域ぐるみの被害対策

人間と野生動物とのトラブルを未然に防ぐためには、住民の方々の主体的で継続的な取組みが必要です。そして、一人一人で対策をするのではなく、地域が一体となって対策をすることで、はじめて効果が期待できるものとなります。

その一方、島根県は全国に先駆けて少子高齢化が進んでいて、中山間地域の過疎集落では、人手不足などによって十分な対策がとられてないのが現状です。

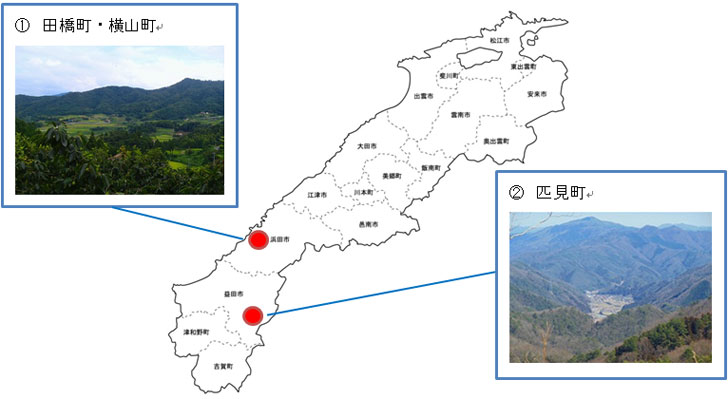

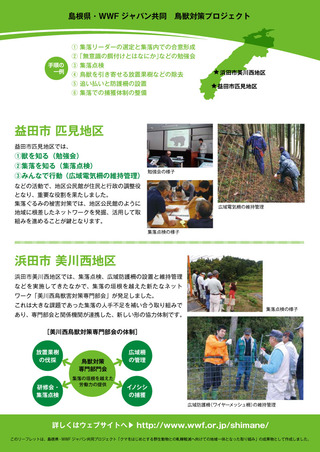

島根県西部は特に過疎・高齢化が進み、野生動物とのトラブルが深刻な地域です。そこで、WWFジャパンと島根県は、この地域から①浜田市田橋町・横山町、②益田市匹見町の2カ所を選定、2012年から2016年までの4年間、フィールドプロジェクトを実施しました。

2つのフィールドプロジェクトでは、島根県の中山間地域がかかえる問題と向きあい、地域が一体となってクマをはじめとする野生動物の被害対策に取り組みました。

イラスト:かげやままき

>>> 目次

田橋横山フィールドプロジェクト

プロジェクトの背景と目的

高台から浜田市街地を望む

島根県西部に位置する浜田市は、中国山地が日本海まで迫る、天然の良港に恵まれた地域です。浜田市、田橋町および横山町(美川西地区)は、浜田市街地から車で約30分の距離にありますが、豊かな自然に恵まれた丘陵地には水田や果樹園が点在し、のどかな田園風景が広がっています。

ここはまた、「西条柿」の産地でもあります。1970年代から西条柿の栽培が盛んになりましたが、近年では農業従事者の高齢化や後継者不足などの問題により、手入れが十分にされていないカキ園、あるいは放棄されたカキ園が見られるようになりました。

港の様子。海のすぐそばまで山林が迫る

2000年代に起きたクマの大量出没の際には、これらのカキ園はクマの格好のエサ場となり、クマを引き寄せる原因にもなったと考えられています。

島根県と浜田市は、2012年度から田橋町および横山町を「鳥獣被害対策モデル地域」に指定して、クマをはじめとする野生鳥獣の被害対策を始めました。これらの先行した事業と連携した形で、2012年7月、WWFジャパンと島根県の共同プロジェクト「田橋・横山プロジェクト」は立ち上がりました。

浜田市、田橋・横山町の田園風景

名産の西条柿。上品な甘みがあるとされる

アンケートで見えてきた地域の実情

田橋町・横山町には6つの集落があります。それぞれの集落において、自治会長などのキーパーソンに聞き取りを行なった結果、周辺の山林と接している4集落で、クマによる柿園の被害が顕著であることがわかりました。そこで被害のある4集落を対象としてプロジェクトを進めていくことにしました。

この地域では、ほぼすべての住民が、農業あるいは家庭菜園を営んでいます。鳥獣被害や農地に対する意識を知るために、4集落の82戸を対象にアンケートを実施したところ、住民の81%が鳥獣による被害を受けていることが分かりました(アンケート回収率83%)。

その内訳を見ると、農作物被害が54%、クマやイノシシが出没することに対する不安(精神的被害)が52%と、被害と言っても農作物に対するものだけではないことが分かりました。

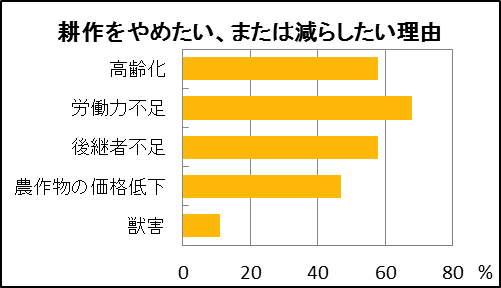

また、35%の住民が、将来的に耕作地の減少、または耕作をやめたいと回答。その理由のトップ3は「高齢化」、「労働力不足」、「後継者不足」でした。アンケートにより、多くの住民が鳥獣被害を受けていること、また過疎・高齢化による労働力不足が作物づくりに影を落としていることが分かりました。

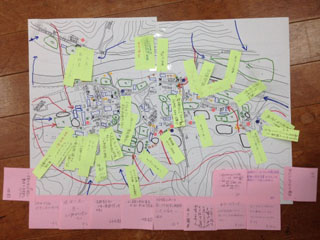

住民の気づきを促す「集落点検」

住民と一緒に集落内を歩き、住民自らの「気付き」を促す

集落点検とは、住民が自らの集落を歩いて「点検」することで、野生鳥獣の出没原因を正しく認識し、地域の課題を整理、再発見するものです。その結果が、地域の実情に応じた対策へとつながっていきます。

田橋横山プロジェクトでも、次のようなことに注意しながら、集落点検を実施しました。

- 被害を及ぼす野生動物の特定とその行動状況

⇒動物の種類、侵入ルート、足跡や糞の痕跡など - 被害の状況

⇒被害にあった農作物、被害量など - 集落環境の状況

⇒動物を引き寄せる原因(田んぼに捨てられたクズ野菜、放置果樹など)

⇒休耕地、周辺の林地、柵(電気柵、フェンス)の管理状況

現場での「気付き」を、手書きで地図上に記入しながら、

確認していく

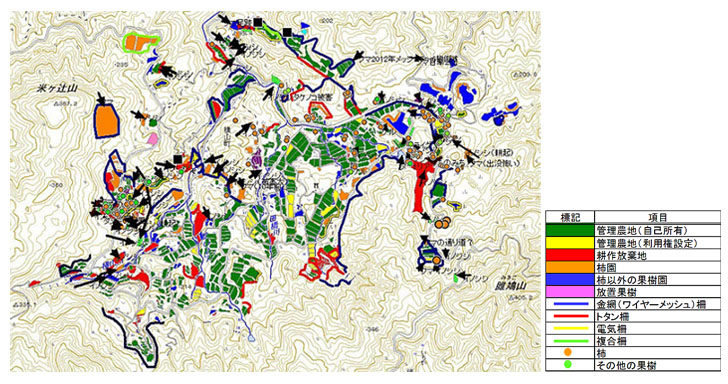

これら現場での「気付き」を、手書きで地図上に記入しながら、確認していきます。最終的に、手書きの地図はより見やすい電子マップにし、住民の間で簡単に情報を共有できるようにしました。

この集落点検によって、多くの誘引物がクマやイノシシを集落に引き寄せていることを住民に気づいてもらうことができました。その後、次のような被害対策について具体的な計画を住民と一緒に考えました。

- 引物を可能な限り取り除き、新たな誘引物は作らない。

- 果実は早めに収穫する。

- 広域防護柵(ワイヤーメッシュ柵)の設置ルートの決定。

- 放棄果樹の伐採。

集落点検マップの作成は、住民と被害対策を進めていくツールとして有効でした。

電子化した集落点検マップ。農地の状況や防護柵の位置、過去の被害状況などが一目でわかるようになっている。 オレンジ色で塗られたのがカキ園。

©島根県西部農林振興センター

クマを引き寄せないために① ~モデル柿園での試験

既存のワイヤーメッシュ柵を改良した電気柵

©島根県中山間地域研究センター

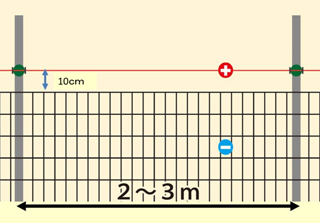

町内に散在する柿園。電気柵を設置していない柿園は、クマにとって魅力のある餌場となります。そこで、イノシシ侵入防止用のワイヤーメッシュ柵を設置している柿園をモデルにして、ワイヤーメッシュ柵の上部に電気柵1段を追加した柵に改良し、クマの侵入防止を試みました。

電気柵の効果を発揮するために雑草管理はかかせません。ワイヤーメッシュ柵と電気柵を組み合わせれば、収穫前の9月上旬に1回の草刈りで雑草による漏電を防げることが分かりました。また、柵に絡みつくつる植物も除去していけば年々減少していく傾向が見られました。

クマが電気柵内に侵入する様子 ©島根県中山間地域研究センター

一方、クマは電線に触れる前に、ワイヤーメッシュ柵に手を掛けて折り曲げて侵入しました。これは,ワイヤーメッシュ柵の線径が5mmと細かったことと、忍び返しの加工*注がなされていたことによって、折り曲げやすかったためと考えられます。また、支柱の強度不足による柵の押し倒しも発生しました。

これらの経験から、クマの侵入を防ぐためには、次のことが必要だとわかりました。

- ワイヤーメッシュの目合いは10cm四方で6mmの線径を使用すること

- ワイヤーメッシュにイノシシ対策用の忍び返し加工がされていないこと

- 12mmの異形鉄筋などの強度のある支柱を使用すること(8㎜の異形鉄筋,22㎜,25mmの直管パイプは使用しない)

また、クマは周囲の立木を利用することで、電気柵を回避して柿園に侵入していました。これを防ぐため、クマの足場となるような立木を伐採し、ワイヤーメッシュの周囲には少なくとも2mの空間を確保する必要があることもわかりました。

*注 忍び返し加工: ワイヤーメッシュの上部30cmほどを、外側に約30度曲げる加工。イノシシが柵を飛び越えるのを防ぐ効果がある。一方、クマはこの部分に手をかけて柵を曲げしまい、クマ対策にとっては逆効果となった

クマが電気柵を突破した後の様子

©島根県中山間地域研究センター

立木を利用しての侵入の様子

©島根県中山間地域研究センター

クマを引き寄せないために② ~集落内の放置果樹の伐採

柿の大木を伐採する ©島根県西部農林振興センター

集落点検によって、集落内に人の手が入らず放置された果樹が散在することがわかりました。これらの果樹は、集落内に野生鳥獣を引き寄せることになります。クマの出没がある集落では、幹にクマの爪あとが残る柿の木も確認され、早急な対処が必要です。

ところがこれらの中には、放置されてから時間がたってしまったため、所有者のはっきりしないものや、所有者が町外に引っ越してしまったケースなどがありました。自治会長などの協力により、所有者に連絡が取ることができ、その意向を確認した上で、同意が得られたものについては伐採を行いました。

集落内の放置果樹(柿)にはクマの爪痕が

©島根県西部農林振興センター

所有者自ら伐採を行う場合もありますが、大木や急傾斜地などの樹を伐倒するのは、危険な作業であるため、林業関係者(森林組合)に委託をして取り組みを進めました。

連携して活動を行っている浜田市では、このような状況を受けて、個人または団体からの委託によって放置果樹を伐採した人に日当を補助する制度を採用しました。

これはとても評価できる制度であり、プロジェクト終了後も、この制度を効果的に活用して継続的に放置果樹の伐採を行い、野生鳥獣を引き寄せない集落にしていくことが重要です。

イノシシ被害ゼロへの道 ~広域防護柵は設置後の管理が肝心

最も多くの人が困っていたイノシシの被害を防ぐため、2012~2015年度、集落を囲むように広域ワイヤーメッシュ柵を15キロメートル設置しました。

設置場所については、集落点検でイノシシの出没経路を確認し、住民が維持管理しやすいルートを集落内で話し合って決めたものです。

この広域柵は住民に安心感を与えるものでしたが、イノシシも柵の隙間を見つけて侵入してきます。さらに、柵でカバーできない道路からの侵入などにより、新たな場所でのイノシシの被害も発生するようになりました。

広域柵の設置は効力のある対策でしたが、その維持管理は大きな課題となりました。労働力不足に悩む田橋町・横山町(美川西地区)では、設置後の維持管理を誰が担うのか、その仕組みづくりが必要不可欠だったのです。

(右、左)島根県の専門家による、ワイヤーメッシュ柵の設置講習会

広域柵の周りに繁茂した雑草を取り除く ©島根県西部農林振興センター

集落の垣根を越えた「新しい協力体制」と今後の展開

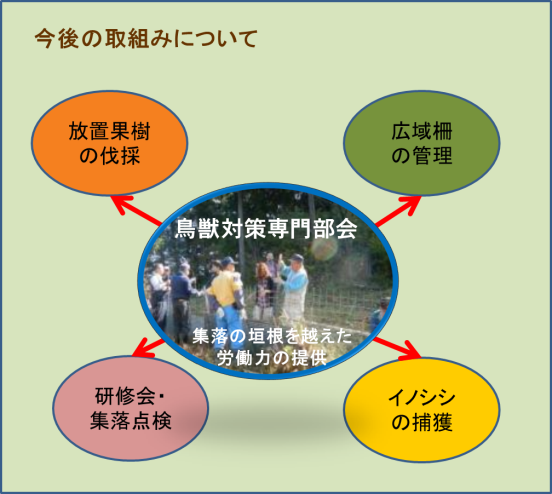

プロジェクトが終了しても、地域住民の鳥獣被害との闘いは続きます。プロジェクトで取り組んできた活動の継続や、取り組みの中で出てきた課題を解決していくため、2015年11月、各集落から2名の代表者が集まって「美川西鳥獣害対策専門部会」が結成されました。

高齢化率が約50%の美川西地区では労働力不足が大きな課題ですが、専門部会の誕生により、「集落の垣根を越えた新しい協力体制」ができました。これは集落の人手不足を、集落間で補い合う新たな取り組みであり、専門部会と関係行政機関が連携した、新しい形の協力体制です。

部会では、すでに何回か会合が行われており、現在、地区内で最も問題となっているイノシシの捕獲や広域防護柵の管理方法について、議論が交わされています。

今後は新しい形の協力体制のもと、鳥獣被害が「減った!」と実感できるよう、そして住民が安心して農作物づくりを楽しめる地域になるよう、引き続き、地域ぐるみの鳥獣対策に取り組んでいきます。

「美川西鳥獣害対策専門部会」の今後の取り組み

(右、左)専門部会の活動の様子 ©島根県西部農林振興センター

>>> 目次

匹見フィールドプロジェクト

プロジェクトの背景と目的

山々に囲まれた匹見町

©島根県西部農林振興センター益田事務所

匹見町は、西中国山地の山々に囲まれた渓谷型の地形に、耕地と集落が点在する地域です。町内で森林が占める面積は、実に97%にもなります。

その森林は、落葉広葉樹のブナから照葉樹のタブノキまで、多種多様な樹種で構成されており、この地では太古の昔から、森林に育まれた文化が育まれてきました。現在も、豊かな森林とそこから湧き出す清流を誇る匹見町。ワサビ栽培が盛んにおこなわれ、名産品となっています。

西中国山地、安蔵寺山(標高1,263メートル)の山頂からの風景

©WWFジャパン

かつて林業で栄えた匹見町ですが、現在の人口は約1,400人。ピーク時である1955年のおよそ1/5にまで減少しました。さらに高齢化率は50%を超え、全国平均の約24%を大きく上回っています。

近年、ツキノワグマをはじめとする野生鳥獣が住民の生活圏にまで出没し、農業被害や人身事故などが深刻な問題になっています。匹見町では、2000年から市街地の周りに電気柵を設置し、対策を始めましたが、十分な効果が発揮されていません。

そこで、匹見フィールドプロジェクトは、電気柵の管理体制の再構築をきっかけとして、集落ぐるみの鳥獣対策を進めることを目的にスタートしました。

匹見川の清流

©島根県西部農林振興センター益田事務所

匹見町内に点在する稲田

©WWFジャパン

地域の現状をアンケートで把握する

プロジェクトでは、まず鳥獣被害の実態と住民意識を把握するために、全戸を対象にしたアンケート調査を実施しました(回収率33%)。

その結果、87%の住民が鳥獣による被害やツキノグマの出没に不安を感じていました。また、集落ぐるみの鳥獣対策に参加したいと考えている住民の割合は79%と多いことが分かりました。

また、鳥獣対策は誰が中心となって行うべきかの質問には、集落全体で行う(33%)、行政が行う(41%)との結果だったことからも、集落住民が主体となった被害対策を行政がバックアップする体制の構築を目指しました。

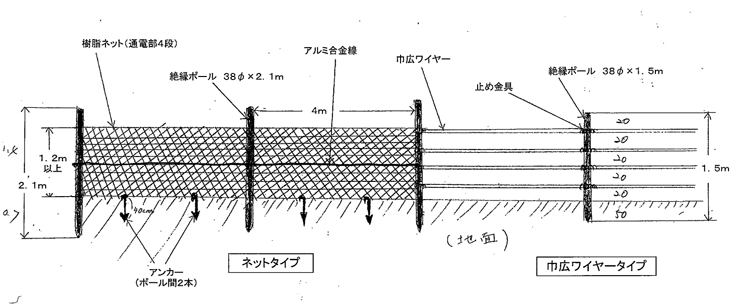

広域電気柵、設置しただけで安心するな!

広域電気柵-ネットタイプ

©島根県西部農林振興センター益田事務所

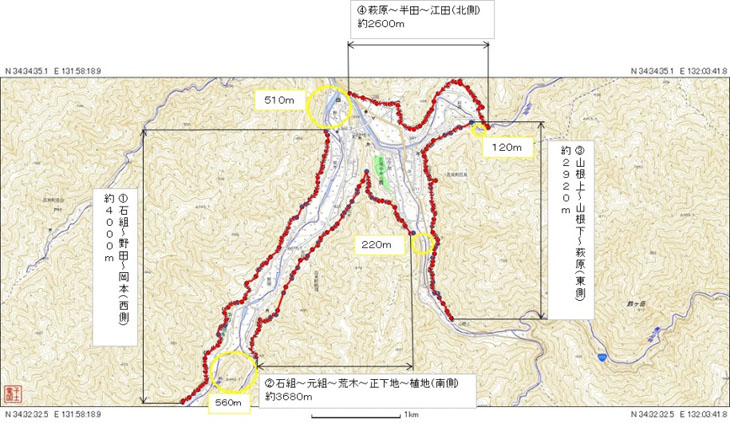

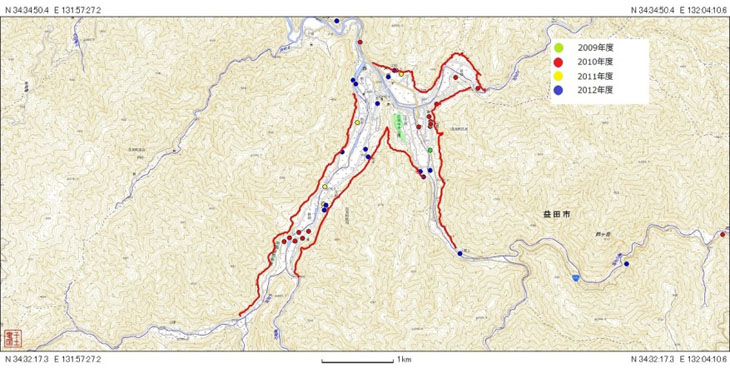

匹見町には、クマやイノシシなどの侵入を防ぐため、2000年から2008年にかけて、市街地を囲う広域電気柵(全長14km)が設置されました。アンケート調査からは、現在でも約8割の住民が電気柵を頼りにしていることが明らかになりました。

しかし、実際に現地調査を行なったところ、ネットの破損や、倒木の破損などの不具合が約400か所も見つかりました。さらに、匹見町における2004~2012年度までのクマの出没ポイントを調べてみると、広域電気柵の中にも出没箇所があり、電気柵の効果が維持されていないことが明らかとなりました。

広域電気柵-幅広ワイヤータイプ

©島根県西部農林振興センター益田事務所

広域電気柵の設置から約10年、住民の意識と電気柵の状態には大きな「ズレ」ができていたのです。この「ズレ」を住民主体でどのように修正していくかが、当面の課題となりました。

広域電気柵と破損個所 ©島根県西部農林振興センター益田事務所

クマの出没ポイント(2004~2012年度) ©島根県西部農林振興センター益田事務所

(右、左)破損個所の様子 ©島根県西部農林振興センター益田事務所

維持管理にテコ入れ!現状に合わせた体制づくり

広域電気柵は設置されてから今まで、物理的に8か所で区切られ、区間ごとに住民が維持管理をしてきました。

この方法だと、それぞれの区間のモチベーションによって管理状況にバラツキが出てしまい、十分な効果が発揮されませんでした。

そこで、従来の管理区間を見直し、よりまとまりやすい自治会単位で維持管理をする手法を提案。住民の主体性が高まり、効果を上げました。

翌年、この手法は隣の集落にも波及しました。今後はこの手法を基に、広域電気柵の維持管理体制を整えていくことが必要です。

(右、中央)集落の住民と専門家が一緒になって、電気柵の点検、補修を行なう

©島根県西部農林振興センター益田事務所

電気柵に電気を送る給電器。自治会単位で

維持管理をする手法を提案

©島根県西部農林振興センター益田事務所

合意形成のきっかけは勉強会と集落点検

勉強会の様子 ©WWFジャパン

集落ぐるみの鳥獣対策では、「集落みんなで取り組む」との合意がないままにスタートすれば、失敗する可能性が高くなります。

そこでまず、アンケートにより住民から要望が高かった鳥獣(クマ、サル、イノシシなど)の生態や被害対策の「勉強会」を開催することにしました。匹見町内に3カ所ある公民館において、4つの講座を設けました。

集落点検の様子。実際に集落を歩きながら点検することで、

住民の気づきを促す。 ©WWFジャパン

勉強会では活発な意見交換が行われ、参加者の知識と主体性を高める良い機会となりました。

さらに、住民と集落を歩いて、集落に鳥獣を引き付けている放棄果樹や防護柵などの情報を、地図に書き込んで共有する「集落点検」を実施、合意形成を進めていきました。

この集落点検によって、集落内の誘引物がクマやサルを引き寄せていることを多くの住民が気づいてもらうことができました。

集落点検の様子。実際に集落を歩きながら点検することで、

住民の気づきを促す。 ©WWFジャパン

その後、次のような被害対策について具体的な計画を住民と一緒に考えました。

- 引物を可能な限り取り除き,新たな誘引物は作らない。

- 果実は早めに収穫する。

- サルが出没した際には,ロケット花火などで徹底的に追い払う。

- 家庭菜園の侵入防止柵の適切な設置と補修。

集落点検マップの作成は,住民と被害対策を進めていくツールとして有効でした。

勉強会のチラシ

©島根県西部農林振興センター益田事務所

集落点検で気づいたことを、地図に記入していく。

©島根県西部農林振興センター益田事務所

住民主体での鳥獣対策開始

集落点検を行なったうち2つの集落において、2014年から、住民主体の鳥獣対策が始まりました。

集落点検によって必要だと判明した作業、「鳥獣を引き寄せる放棄果樹の伐採」や「電気柵の補修作業」などを行ないました。

さらに、サルの群れの追い払いも、住民同士が電話で連絡を取り合って実施されました。

群れが出没すると、駆除雷やロケット花火で徹底的に追い払い、集落に近づけない方法です。開始当初には50~60発/週を撃っていたものが、半年後には1~2発/週と激減。追い払いの成果が出始めています。

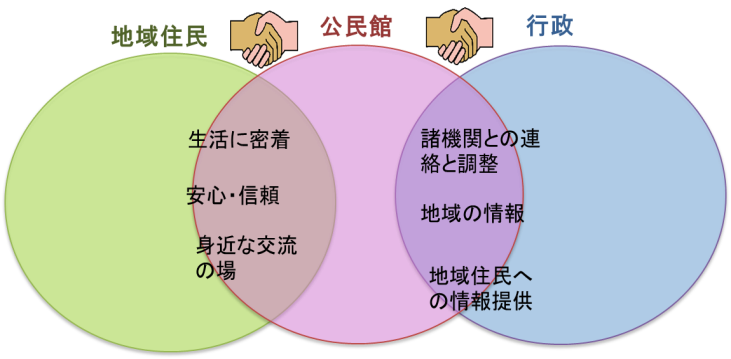

地区公民館が果たす重要な役割

当初、地域住民と行政だけでは、思うようにプロジェクトが進みませんでした。そこには両者をつなぐ「パイプ役」が必要であり、その役割を担ったのが地区公民館*注です。さまざまな活動が公民館を中心に広がりを見せました。

地区公民館は、住民にとって身近な存在であり、憩いの場にもなっています。

たとえば、住民にとって勉強会の案内文だけが回覧されるより、公民館の職員を通じた呼びかけの方が「勉強会に参加しよう」という意欲がわくでしょう。

また、行政も地区公民館と連携することで、日程調整や会場準備などをスムーズに行なうことができました。

*注 地区公民館とは:社会教育法に基づき、市町に設置され、住民のために実生活に即した教育・学術・文化に関する各種事業を行う施設。

(右、左)地区公民館を通して、様々な活動が行われた。

©島根県西部農林振興センター益田事務所

今後の展開について

匹見プロジェクトでは、地域一体となった鳥獣対策に取り組む際の、一つの手順を明らかにすることができました。

- 勉強会(鳥獣を知る)

- 集落点検(集落を知る)

- 実際の対策

- 集落へフィードバック(住民のモチベーション維持)

そして、これら一連の手順において、地区公民館が住民と行政との調整役となり、重要な役割を果たしました。これは、住民主体のプロジェクトにおいて、地域に根差したネットワークが発掘できた好事例だったと考えられます。

島根県では今後、このモデルを参考にしながら、各地域の事情に応じた取り組みを進めていく予定です。

>>> 目次

フィールドプロジェクト担当者からの言葉

島根県中山間地域研究センター 主任研究員 澤田誠吾さん

2012年7月から共同プロジェクトが始まり、あっという間の4年間でした。活動がうまく進まず、もどかしく感じる時期もありましたが、WWF会員の皆様のご声援があって、4年間のプロジェクトを終了することができました。

現在、鳥獣対策用の電気柵などの技術は、ほぼ確立されていると思います。今後も被害対策の新たな技術開発は必要ですが、最も大事なことは集落住民の鳥獣対策についての認識を変えることです。

それができれば、鳥獣に立ち向かえる集落に変貌できると考えます。

すなわち、「鳥獣対策」は、集落の住民の意識を改革する「人(ひと)対策」であるということです。

本県は9割以上が中山間地域ですが、この地域を「マイナスの地域」としてではなく、豊かな自然や地域文化が残る「プラスの地域」と捉える時代がいずれ訪れると思います。

プラスの地になれば中山間地域が抱える様々な課題を打破していくことができるでしょう。たとえば、本プロジェクトのように鳥獣問題は厄介でマイナスの問題と考えるのではなく、被害対策のための住民パワーを起爆剤にして地域全体が元気になるきっかけになれば、鳥獣対策を含めた中山間地域が抱える多くの課題は解決が可能となるでしょう。

プロジェクトは終了しましたが、集落での被害対策はこれからも続いていきます。集落住民が「被害が減った」と実感できるように、これからも島根サイトは頑張ります!!

配布用リーフレット

>>> 目次