© WWFUK

国連の報告によると、2015年以降毎年失われる天然林の面積は、約10万平方キロメートル(※1)。これは、東京都と同じくらいの大きさの森が、今も1週間ごとに失われ続けているということです。世界の森林破壊は、実は熱帯を中心とした限られた地域で起きています。2010年から2030年までに起こる森林破壊の約80%は、下の地図に示した11カ所に集中する(※2)と予測されています。

© Chris J Ratcliffe / WWF-UK

© WWF International

これら11の地域で急速に進む森林破壊の原因は、さまざまな需要が引き起こす開発。そこで生産されている農作物や木材、紙、また採掘される石炭や金属などは、日本をはじめとする、世界中の国々で利用されているのです。このままの勢いで森林破壊が続けば、今残されている天然林も、遠からず地球上から失われてしまうことになるでしょう。

© Emmanuel Rondeau /WWF-US

現在、森林の面積は地上の約3割を占めており、これまで発見されている野生生物種の半分以上が生息しています。森林の消失は、多くの野生生物を絶滅の危機に追いやる大きな原因です。現在、森林をすみかとする世界の野生生物のうち、絶滅の危機が高いとされる種の数は、1万4,000種以上(※3)にものぼります。これらの生きものは、森以外の環境にすむ他の野生生物とも共生の関係や食物連鎖でつながっているため、その絶滅はさらに多くの命の危機にも繋がるのです。

© WWF / Simon Rawles

森は、木材や薬の原料、農作物の原種など、日本を含む世界中の人たちの暮らしに欠かせない恵みをもたらしてくれます。また、住まいや食料を直接、森などの地域に頼って暮らす人々は、現在世界中で約2億5,000万人(※4)にのぼります。森林破壊はこうした人たちの生活を奪い、人権をおびやかす深刻な問題でもあります。森のない地球では、人もまた、生きていくことができないのです。

© Emmanuel Rondeau / WWF France

近年、世界各地で深刻な被害をもたらしている、大雨や干ばつなどと言った異常気象にも、森林破壊は深く関わっています。森林を形成している樹木が、生長の過程で、空気中の二酸化炭素を取り込み、大量に蓄えているためです。

2007~2016年にかけては、人が行うすべての活動を通して放出された二酸化炭素量のうち、約29%に当たる量(※5)を、主に森林が吸収してきたことが推測されました。火災や伐採によって、樹木の中に蓄えられていた二酸化炭素が、大気中に放出されると、異常気象の大きな原因とされる気候変動(地球温暖化)が助長され、水害や森林火災の長期化といった被害をもたらすことに繋がるのです。

こうした脅威が引き起こされているにも関わらず、地球に残された森林のうち、適切な保護区などに指定されている地域は17%(※6)に過ぎず、森林を守るには、不十分と言わざるを得ません。

新型コロナウイルス感染症などの動物由来感染症の拡大には、森林破壊が深くかかわっていると言われています。森林が破壊されることで、人や家畜が、さまざまな病原体を持っている野生生物と接触する機会が増えるためです。

森に暮らす何百万という野生生物種は、その体内に、未だ解明されていないウイルスや細菌などを持っています。もともと、特定の生物種の中にだけに存在していたウイルスも、森林の分断や減少によって、動物が行き場を失い、森の外に顔を出すようになると、人との接触機会が増えてしまうのです。そうしたウイルスが人に伝播するよう変異し、人の生活圏内での感染が拡大することが危惧されています。

森が失われることをきっかけに、動物から動物へ、動物から人へ、そして人から人へと、新たな感染症が拡大してしまえば、その影響が、国境を越えた私たちの足元の暮らしに及ぶことは、想像に容易いでしょう。

今、世界で起きている森林破壊には、日本も深く関係しています。日本人が暮らしの中で利用しているさまざまな産品や原料などが、時に世界の森を破壊する形でつくられているためです。

※コンパネ=コンクリートパネルの略、コンクリートを流し込むための型枠用の合板材

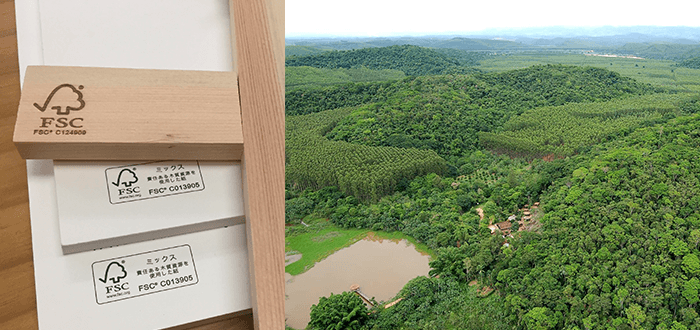

©WWF Russia ©Eyes on the Forest

違法伐採の現場(極東ロシア)と熱帯林を伐採後に造成された植林地(インドネシア)。

こうした問題の結果、すみかであった森林を追われた野生生物が、人里などに姿を現し、人との遭遇事故を引き起こす例も多発しています。事故により、人の命が犠牲になることもあれば、希少な野生生物が害獣として殺されてしまうことも珍しくありません。

©WWF Indonesia

害獣として罠にかかったスマトラゾウやスマトラトラ、ゾウに壊されてしまった家(インドネシア)。

世界の森林環境で絶滅の危機に置かれている野生生物と、日本に住む私たちは、無関係とはいえないのです。

© WWF Japan / Tsubasa Iwabuchi

多くの命を支える森林の保全は、WWFが1961年の設立当初から、多くの方々のご支援のもと、世界各国で力を注いできた、重要な活動の1つです。これまで、野生生物の調査をはじめ、多数の保護区の設立や管理に携わり、そこで働く人材の育成や、ノウハウの継承に努めてきました。

© WWFRussia

2012年、世界で最も希少なネコ科動物の一種、

アムールヒョウの生息地の60%をカバーする、

新たな保護区「ヒョウの森」国立公園の設立

また、企業や地域の生産者とも協力しながら、環境や野生生物に配慮した森林の利用を推進。暮らしに欠かせない木材や紙などの「持続可能」な生産を、世界に広げる取り組みも行なってきました。

© WWF Japan / ©Stora Enso

左:1993年、FSC®(Forest Stewardship Council(R)、森林管理協議会)設立。 FSCは、森林の環境保全に配慮し、地域社会の利益にかない、経済的にも 継続可能な形で生産された木材にのみ与えられる国際的な認証。 2020年3月現在、日本の国土の約5.4倍に当たる約2億440万ヘクタール (204万平方キロメートル)もの森林が認証され(FM認証)、 日本でもFSC®マークの付いた製品は多く流通している。右:ブラジルのFSC®認証林

世界の森林を守る上では、木材や紙、パーム油などを大量に輸入し消費している日本での活動も、大きな意味を持ちます。そこで、WWFジャパンは、特に日本の消費が深く関わる地域を中心に、国内と海外をつないだ森林保全に取り組んでいます。

WWFの強みは、世界各国の事務局が連携し、森林の保全活動が展開できることです。日本では特に、森林に関連する産品の輸入元にあたる国や地域での森林破壊を止められるよう、インドネシアや、メコン川流域といった東南アジア諸国、また極東ロシアなどのを現地のWWFスタッフと協力しながら保全する取り組みを進めています。

© naturepl.com Edwin Giesbers /WWF

©WWF Japan

©WWF Japan

これらの取り組みのゴールは、WWFの関与や支援がなくとも地域の森が守られる、そういう未来を実現することです。また、森林の保全には、このような長い時間を要する取り組みだけでなく、近年アマゾンや、インドネシア、さらにオーストラリアなどで頻発している大規模な森林火災のように、緊急対応が求められる場合もあります。

こうした問題に対しては、現地のWWFからの速報や支援の要請を元に、日本でも情報の発信や、寄付・募金などのお願いを行なっています。いずれの場合にも共通するのは、各国のWWFが協力し、迅速な判断に基づいた活動を展開している、という点です。

日本の消費が、世界の森林に及ぼす影響をなくしていくことも、WWFの大切な活動です。重要なことは、パーム油、紙、ゴム、木材といった産品を日本で販売している企業の行動や考え方を変えること。そのためにWWFジャパンでは、スタッフが対話を通じて、企業に対し自社の扱う製品を「持続可能」なものに切り替えていくよう、専門家としての知見を活かした提案や助言を行なっています。

©WWF Japan

こうした成果により、この10年間に多くの企業が自社製品を「持続可能」なものに切り替える方針を明らかにし、SDGs(持続可能な開発目標)にも通じた取り組みとして、今さらなる広がりを見せています。日本が輸入や消費を通じて現地の森を壊すことなく、必要なものを利用することができる、それがこの活動のゴールです。また、そうした森の環境に配慮して生産された製品が、消費者にも一目でわかるように、信頼のおける国際認証の普及にも取り組んでいます。

こうしたエコラベルを選ぶことから、持続可能な生産を日本からも応援することができる

これらの取り組みは、企業だけでなく、消費者の誰もが世界の森林保全に貢献できる社会的な仕組みを根付かせ、広げてゆくことを目的としたものです。WWFの森林保全とは、森に対する人の関わり方を変えてゆくことなのです。そのためには、より多くの方々の理解と行動が欠かせません。

私が取り組む森林保全の活動には、一見すると森とはまったく関係がないように見えるかもしれません。例えば、スーツ姿で天然ゴムを扱うタイヤメーカーの方々と話をしたり、現地の子どもたちと滝に訪れたり、深夜に海外と電話会議をしたり。その一方で、トラがすむ雪深いロシアの森や、ゾウの群が闊歩するインドネシアの森などの険しい現場に踏み入ることもあります。それらの全てが、海外の森と日本をつなぐ活動の「現場」なのです。もちろん、森が失われるスピードに、焦りや苛立ちを感じることも少なくありません。保護された野生の仔ゾウが死んでしまった時の無力さや悲しみは、今もよく覚えています。ですが、森を守ろうと必死になっている現地の人々の笑顔やがんばりに触れると、どんな困難があるとも、なんとかしたいという気持ちになります。この取り組みを皆さまに支えていただいていること、そして決して諦めない気持ちを忘れずに、これからも活動を続けていきたいと思います。

天然林が切り拓かれた場所に足を踏み入れる時は、かつていた生きものたちのことが思い起こされます。日本もその責任の一端を担っていることを肌で感じます。社会的、歴史的、経済的、政治的な問題が複雑に入り組んだ結果、こうした景色が広がっていることも、理解しています。それでも、人間が引き起こしてきたことだから、人間にこそ、解決する力があるのだと、私は信じています。とはいえ、木材は日本にいる私たちにとっても大切な資源です。まったく使わずに暮らすことは、とても難しいでしょう。持続可能な木材調達がどうあるべきなのか、日本でも商社や企業の担当者の方々と一緒に、模索し続けています。私には、子どもが2人いますが、二人とも動物や森や、自然が大好きです。現場のフィールドワークでも、日本での活動でも、大切なことは何か、いつも自分に問いかけるようにしています。子どもたちが安心して生きていける未来を、今大人である私たち決して奪うことのないよう、これからも全力を尽くします。

人と自然が調和して

生きられる未来を目指して

WWFは世界約100か国で活動している

環境保全団体です。