海を守るマーク(2) 養殖水産物の認証制度ASCについて

2013/09/24

拡大が続く養殖業とその影響

日常生活の中で消費しているさまざまな水産物には、大きく分けて、海や川で獲られた「天然の」魚や貝と、人の手で育てられた「養殖の」魚や貝があります。

ブリの養殖生簀

世界の水産物消費は人口増加を背景に、手軽に取れる健康的なタンパク源として需要が拡大しており、天然水産物の漁獲量が伸び悩む中、養殖生産量は増加の一途をたどり、すでに半分近くを占めています。

世界の漁獲量と養殖生産量(FAOFishstat.哺乳類、ワニ目、水生植物を除く)

しかし、こうした養殖業には、海洋環境の悪化、餌原料となる天然魚の大量消費、養殖魚の脱走による生態系の攪乱など、環境に悪影響を及ぼすケースが少なくありません。

養殖場建設による自然環境の破壊。中国遼寧省庄河市沿岸に建設されたナマコ養殖池

- 水質や海洋環境の汚染

- 水産用医薬品の過剰利用による耐性菌の発生

- エサ原料となる魚(イワシ、アジなど)の過剰漁獲

- 病気や寄生虫の拡散

- 外来の養殖魚の脱走による生態系のかく乱

さらに、児童労働や奴隷労働、労働者の人権を侵害する劣悪な環境でこうした養殖業が行なわれているケースも報告されており、国際的な社会問題になっています。何気なく購入した水産物が、労働者の虐待によって生産、加工されていたということもあり得るのです。

これらの課題を解決し、養殖業を持続可能な形で行ないながら、そこに従事する人たちの人権と暮らしに配慮することが求められています。

ASC認証制度とは

こうした問題を解決する手段のひとつが「ASC(Aquaculture Stewardship Council:水産養殖管理協議会)」の認証制度です。環境に大きな負担をかけず、労働者と地域社会にも配慮した養殖業を「認証」し、「責任ある養殖水産物」であることが一目でわかるよう、ASCラベルを貼付して、マーケットや消費者に届けます。

ASCラベルが添付されて販売されている水産物

問題に関心を持つたくさんの消費者が、このラベルを見て製品を選べば、持続可能な水産物の取り組みを後押し、ひいては海の自然環境を保全し、養殖業に関わる人々の暮らしを支えることにつながります。

ポイントとなるのは、

- 自然資源の持続可能な利用を補いながら、

- 養殖そのものが及ぼす環境への負荷を軽減し、

- これらに配慮した養殖業に携わる地域の人々の人権を守り暮らしを支える。

ASCの養殖水産物の認証は、そのための社会的な仕組みの一つなのです。

ASCは、この認証制度の管理運営とラベリングを行なうため、WWFとオランダの持続可能な貿易を推進する団体IDH(Dutch Sustainable Trade Initiative)の支援のもと、2010年に設立されました。

ASC認証の特徴と強み

ASC認証の根幹となる基準は、養殖対象となる種の生物学的特性や課題に合わせ、魚種ごとに策定されており(図1)、現在(2021年1月)のところサーモン、エビやブリ、二枚貝、海藻など12基準ですが、今後、市場の要望に合わせて拡大することが決まっています。

図1.ASC基準の基本7原則。基本的にこれら7原則に基づいて、各種群ごとに詳細な判定基準が定められている。

ASC基準は、FAO(国連食糧農業機関)の「水産養殖認証に関する技術的ガイドライン」とISEAL(国際社会環境認定表示連合)の定める「社会環境基準設定のための適正実施規範」に準拠し、最善の科学的知見に基づき、水産関係者、科学者、NGOなどが協働で策定しています。また新たな知見と生産技術と向上に合わせ定期的に改定していくことが義務付けられており、常に厳格な認証システムとなるよう改善が続けられています。

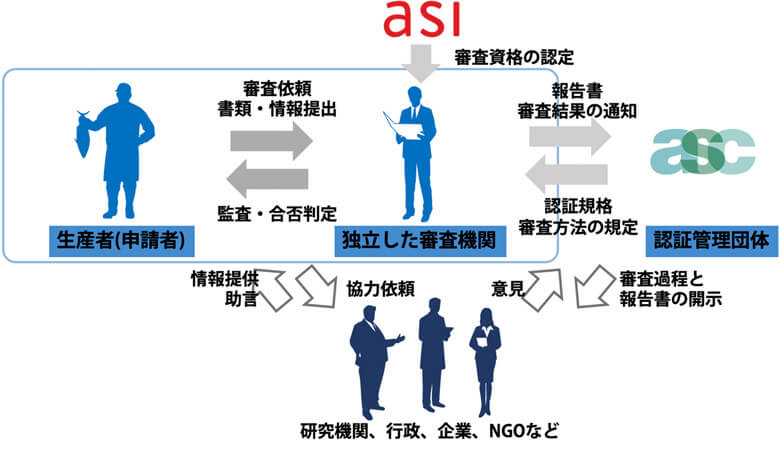

その信頼性と透明性の担保のため、認証審査には客観的な証拠の提示と、ASCからも水産業界からも独立した審査機関が必要になります(図2)。

図2.ASC認証の審査体制。厳格で透明性のある審査を行うため、独立した審査機関が行い、ASCは審査およびその結果に直接関与しません。審査機関は、ASCとは別個のASI(Assurance Services International:国際認定サービス)による審査を受け、審査を行う能力があることを認められなければなりません。

またASC養殖場認証を取得した漁業で獲られた水産物をASC認証のものとして取り扱うためには、CoC(Chain of Custody:管理の連鎖)認証の取得が必要となります。CoC認証は、認証された水産物と非認証水産物とが混在することを防ぐとともに、認証水産物のトレーサビリティ(産地からの流通経路を確認する手段)を確保するためのものです(図3)。

図3.ASC認証水産物を食卓まで届けるための2つの認証の仕組み

ASCラベルを付けてお店に並ぶのは、厳格な審査を経て認証された養殖業や企業により生産された信頼ある製品だけ。消費者もこのASCラベルによって、それが自然環境への負荷を最小限に押さえ、法令・人権・労働といった社会的な側面でも責任ある経営・管理を行なっている養殖場で生産された製品製品であることが分かり、安心して水産物を買うことができます。